En mis días de universitario conocí a un tipo que, por evitar dar su verdadero nombre, llamaré Valentín. Valentín era un perfecto sinvergüenza. Zángano y vividor profesional, se las arreglaba para copiar en trabajos y exámenes. Su reino era el bar y allí, merced a su indiscutible encanto personal, hipnotizaba a la parroquia perorando, carajillo en mano, sobre cualquier tema improductivo.

Que Valentín consiguiera el título de licenciado es la evidencia de que la universidad de aquellos días, entregada a las sentadas y las huelgas, fue un chiste de mal gusto en el que desperdiciamos varios años de nuestras vidas toda una generación de publicitarios.

Él quería dedicarse a la publicidad porque se ganaba mucha pasta, se viajaba mucho, las chicas de publicidad estaban más buenas que las de periodismo y porque, según decía literalmente, una idea se le ocurre a cualquiera.

Yo habría aplaudido y suscrito cualquiera de las razones de Valentín para estudiar publicidad, pero me escandalizaba ante esta última. Una idea, querido amigo, sólo se le ocurre a quien tiene talento.

Ni que decir tiene que este caradura nunca llegó a nada en este negocio. Desencantado por constatar que los becarios no bebían champagne en el escote de las ejecutivas, ni siquiera consiguió sus primeras prácticas.

Una idea se le puede ocurrir a cualquiera. ¡Qué estupidez!

En los años finales del milenio, solíamos clasificar el mundo entre los que tenían talento --los que tenían ideas brillantes-- y los que no.

Era una división de las aguas tan sencilla como eficaz. Sólo había que asegurarse de permanecer en el lado luminoso de esa frontera.

Únicamente se nos pedía producir ideas de brillo cegador, fantasías inéditas que abrieran mundos nuevos. Sabíamos que habría recursos para contratar a los mejores especialistas en fotografía, cine, música o cualquiera de las siete bellas artes para que así nuestra fantasía se convirtiera en una deslumbrante realidad. Sólo la aprobación del cliente se interponía entre nuestra idea y millones de personas cautivadas.

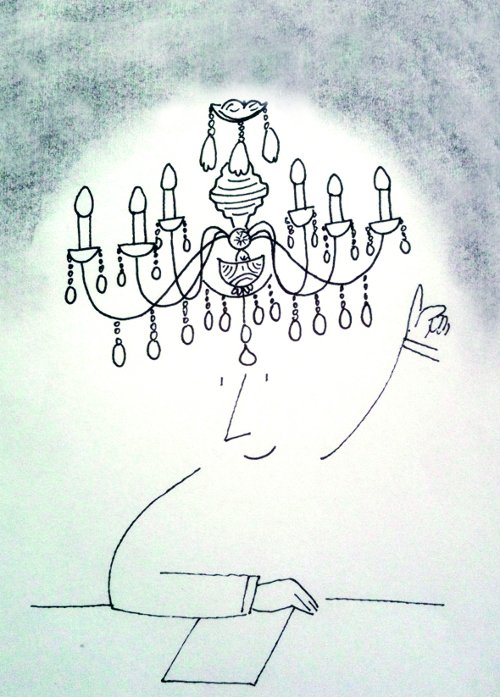

Éramos una élite poco numerosa, dotada de los enormes medios que el capitalismo ponía en nuestras manos. Éramos hechiceros compitiendo entre nosotros por el sortilegio más inesperado. Un festival era lo más parecido a una reunión de druidas bajo el roble sagrado.

Era la adolescencia de nuestras carreras y, aunque no lo sabíamos entonces, también la adolescencia de nuestra profesión.

Porque un día llegó internet y le dio la razón a Valentín. Una idea, ahora sí, se le podía ocurrir a cualquiera. Pasamos de medirnos entre nosotros a competir con millones de creativos anónimos listos para producir y difundir sus ideas.

Creativos con cualidades que nos descolocan. No piensan nada que no sean capaces de producir por sí mismos. Ellos no tienen ni cliente ni demasiados medios. Hacer es su forma de pensar.

Eso es lo que verdaderamente altera las reglas del juego, de nuestro juego. Pensar era nuestra forma de hacer. Para los creativos anónimos, hacer y pensar es la misma cosa.

Una idea, en efecto, se le puede ocurrir a cualquiera.

Y cualquiera capaz de hacerla realidad con pocos medios, y sepa competir con miles de otras ideas que cada día brotan por doquier, puede destacar con una frescura deslumbrante.

Es el final de ese idilio con nosotros mismos. Ya no estamos solos. La casta hechicera está desconcertada.

La gente ya no mira en nuestra dirección, sino en todas las direcciones. Por tanto, los anunciantes, que siempre tratan de ponerse donde la gente mira, están interesados en muchas más cosas que nuestro trabajo de siempre.

Las ideas son hoy abundantes, fáciles de encontrar y baratas de producir. Está feo que yo diga esto, pero las ideas, por sí mismas, hoy valen muy poco.

La voz de la marca

Lo que sí conserva su valor es la capacidad de crear una voz. Perdurable en el tiempo, capaz de expresarse en diferentes medios y diferentes situaciones sin dejar de ser reconocida. Eso que las personas no podemos evitar tener y por lo que se nos reconoce, digamos lo que digamos y hablemos de lo que hablemos. La voz de la marca.

Sin embargo, muy pocos, tanto en el lado del anunciante como en el lado de la agencia, son capaces de construirla. Eso sí que no puede hacerlo cualquiera.

Sólo unos cuantos seres luminosos saben cómo hacerlo, y aun así sólo lo consiguen en el curso de relaciones largas y de mutua confianza.

Pero, ay, me temo que he vuelto a la casilla de salida.

Por Carlos Holemans

Ilustración: Jordi Carreras