El ser humano ha adquirido una posición preponderante respecto a las demás especies animales, y seguirá progresando, porque es creativo. Y es creativo a causa del programa operativo que lleva instalado en el cerebro y que está especialmente concebido para gestionar constantemente las percepciones y el pensamiento de manera creativa. Por la forma en que están almacenados los datos de información y por la forma en que los movemos. Es decir, que no tenemos otro remedio que ser creativos. Saber esto puede aprovecharse y potenciarse conscientemente por parte de aquellos que, como los creativos publicitarios, desarrollan un trabajo que específicamente tiene por objeto generar ideas e innovar.

Te sientas ante la pantalla del ordenador, pones en marcha el buscador de internet y empiezas a trabajar.

Tienes un punto de partida inicial y a partir de ahí vas avanzando, piensas, imaginas otros caminos, encuentras propuestas inesperadas, unas cosas se relacionan con otras las cuales no habías ni imaginado al comenzar, se construye un conocimiento nuevo, creas.

Cuando cierras la sesión te paras un momento preguntándote cómo es posible que hayas viajado a sitios tan imprevistos. Y que te hayas enriquecido con información nueva e insospechada como consecuencia de esa búsqueda zigzagueante. Pero ha sido así, y no es casual, no es accidental, es el resultado de una estructura intencionada de almacenamiento y procesamiento de la información: te ocurren estas cosas porque así lo concibió Tim Berners-Lee.

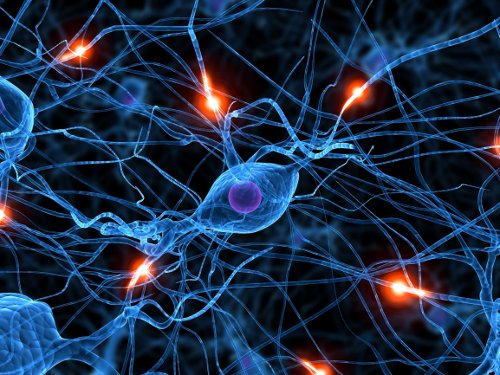

Una red tiene una estructura establecida, predeterminada, regular. Y el propósito de Berners-Lee era crear una telaraña. Hacer por lo tanto un instrumento para pensar, no un camino cerrado sino un estímulo que reflejara el mecanismo de la creatividad. O sea una forma de conectar informaciones diversas de una manera aleatoria, a modo no de una red sino de una telaraña, que en cada momento posibilite el tomar nuevas alternativas en el pensamiento, cambiar la dirección inicial que llevábamos, elegir entre diversas posibilidades. Por esto la llamó telaraña, web, o sea World Wide Web (telaraña a lo ancho del mundo). Este propósito lo explica claramente cuando dice: "Pensamos por medio de neuronas interconectadas, y el hipertexto lo hace por medio de documentos interconectados. En el cerebro los enlaces entre neuronas funcionan en diferentes direcciones, y el hipertexto también”.

Berners-Lee dejó por lo tanto muy claro que su invento tiene una intención muy concreta. Quería crear, mediante el mecanismo del hipertexto, una estructura parecida a la de nuestro cerebro.

Es decir, que dentro de nuestro cerebro tenemos un sistema semejante al de internet, y cuando pensamos – y crear es pensar, con un objetivo concreto y en busca de un resultado nuevo y funcional – lo hacemos manejando, por una parte, informaciones que nos sirven de punto de partida y, por otra parte, relacionando intencionada o inesperadamente esas informaciones con otros datos y conocimientos que ya tenemos en nuestra mente, en forma de recuerdos, a menudo sin aparente relación entre ellos.

De modo que, al igual que en las búsquedas de internet, lo que hacemos ante la evocación de un recuerdo es navegar por la web de nuestra mente y localizar informaciones parciales o complementarias sobre el tema. Como dice John Ratey, “los pedazos de un solo recuerdo están almacenados en diferentes redes de neuronas por todo el cerebro. Juntamos las piezas cuando toca recuperar el recuerdo. El procesamiento de los pensamientos es el arte de recibir, percibir, comprender, guardar, manipular, inspeccionar, controlar y responder”. O sea, que no es una actividad pasiva de archiveros sino que hay una participación abierta a la interpretación y, por lo tanto, a la aportación creativa. Automáticamente, hacemos esto.

“El pensamiento creativo --dice Elaine Dundon--está relacionado con el hecho de establecer nuevas conexiones neuronales en el cerebro para permitir que las ideas creativas tengan la oportunidad de surgir”.

Una consecuencia de este modo de almacenar la información es que “la memoria no es unitaria – dice Francisco J. Rubia – Los distintos aspectos de una experiencia son almacenados en diferentes lugares del cerebro, de manera que la reconstrucción consiste en un trabajo parecido al de armar un gigantesco ‘puzzle’. Distintos aspectos de un recuerdo están distribuidos en todo el cerebro”.

El neurobiólogo Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias de Investigación, hace que nos aparezca de nuevo la relación de todo esto con la organización de la información en internet al decirnos que en este almacenaje de la información no hay un centro sino “una serie de áreas. Áreas individualmente complejas; y la malla de interconexiones que forman lo es todavía más”.

Y este autor nos propone un motivo por el que la cosa sea así: “Dada la enorme cantidad de conocimiento que adquirimos a lo largo de una vida, cualquier tipo de almacenamiento de facsímiles plantearía probablemente problemas de capacidad insuperables. Si el cerebro fuera como una biblioteca convencional, nos quedaríamos sin estantes. Además el almacenamiento de facsímiles plantearía asimismo problemas difíciles de eficiencia de recuperación.

“Lo que las representaciones tienen almacenado en su pequeña comunidad de sinapsis no es una imagen per se, sino un medio de reconstruir un recuerdo concreto el cual no existe en un único lugar del cerebro de uno. Está distribuido por todo el cerebro, en forma de muchas representaciones disposicionales, para esto y para aquello”.

Y concuerdan con estas afirmaciones las palabras de Rita Carter: “Las percepciones se dividen al pasar por la memoria. Cada fragmento se envía a un almacén distinto. Cantos más aspectos diferentes contenga una memoria, más útil se volverá y más fácil será de recuperar, porque cada aspecto proporciona un asa distinta con la cual extraer la memoria total

“Por ejemplo, la memoria de un sabor determinado incluirá el sitio ‘donde’ estábamos, ‘cuándo’ lo probamos, con ‘quién’ estábamos, lo ’que ‘ dijo, etcétera. Esta conexión sirve para que cualquier aspecto del episodio sirva de asa para recuperar el asunto entero”.

A propósito de ello, no podemos dejar de mencionar el famoso pasaje de ‘la Magdalena de Proust’ que aparece citado en tantos tratados sobre el tema. De hecho, como dicen Eric Kandel, el Premio Nobel de Sicología, y Jonah Lehrer, colaborador de Wired (www.wired.com), en el libro Proust was a neuroscientist: Marcel Proust ha dejado en su obra maestra un testimonio fiel y adelantado en el tiempo de cuanto, como vemos, la ciencia ha descubierto muchas décadas más tarde. Nos introduce al tema Novales Cinca: “Poco a poco el autor se rodea de un ambiente propicio al recuerdo. El mecanismo es el mismo que el de la memoria. En un momento inesperado, una sensación cualquiera va a tener una resonancia en su interior que involuntariamente va a traerle recuerdos pasados”.

Proust escribió: “Todas las flores de nuestro jardín, y las del parque del señor Swann y los nenúfares de Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té”

“Un día de invierno, cuando regresé a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío me ofreció tomar, contra mi costumbre, un poco de té... Ella hizo ir a buscar uno de esos pasteles cortos y regordetes llamados Petites Madeleines que parecen haber sido moldeados en la valva con ranuras de una concha de Santiago. Y pronto maquinalmente, agobiado por la sombría jornada y la perspectiva de un triste mañana, llevé a mis labios una cucharada de té en la que había dejado ablandarse un pedazo de magdalena. Pero en el mismo momento en que el sorbo mezclado con las migas del pastelito tocaron mi paladar, yo me estremecí, atento a lo que me estaba pasando de extraordinario. Un placer delicioso me había invadido, aislado sin la noción de su causa...

“Y de pronto se me apareció el recuerdo. Ese sabor era el del trocito de magdalena que el domingo por la mañana en Combray, cuando iba a darle los buenos días en su habitación, mi tía Leonie me ofrecía después de haberla remojado en su infusión de té o de tila...”

Y ahí los recuerdos de Proust se disparan como se nos dispara el abanico de documentos en nuestras búsquedas en internet: la antigua casa gris sobre la calle, donde estaba su habitación... y el pueblo entero, con su gente y sus casas, sus jardines, su iglesia y sus alrededores, van tomando forma y solidez, cobran vida. Casi a continuación, vete tu a saber por qué, le llega un enlace mental con Venecia, y con la sensación que había experimentado antaño con dos losas desiguales del baptisterio de San Marco... Y momentos después se encuentra con que la servilleta que ha cogido para secarse la boca tiene precisamente el tipo de rigidez y de almidonado que le traslada a aquella con la cual con tanta dificultad se había secado ante la ventana, el primer día de su llegada a Balbec...

“Toda la dicha --toma nota Proust-- todo el tesoro de aquellas horas se precipitaron a continuación de esa sensación reconocida y este día mismo revivido para mi”. Y etcétera, etcétera, sigue una joya de creatividad, uno de los libros más famosos de la historia de la literatura, En busca del tiempo perdido.

Se me ocurre una demostración: acabo de poner para su búsqueda en Google las palabras magdalena de Proust. Me salen 6.820 resultados (puedes probar tu, seguramente habrá pasado un tiempo desde que escribo esto y te saldrán muchos más documentos). ¿Son todos estos resultados transcripciones del fragmento clave que acabo de copiar?. Pues no. Me he vuelto loco para encontrar una referencia en la que aparezca este texto. O sea que lo que la gente ha colgado en internet ‘no son el recuerdo simple y empaquetado’ del tema, sino que son pensamientos derivados del mismo. Al plantearse las magdalenas de Proust la gente ha pensado, y ha elaborado, ha mezclado con otros recuerdos, ha aportado opiniones, ha creado. 6.820 creaciones sobre la magdalena de Proust.

Así es como trabaja nuestro cerebro. No nos conformamos con repetir lo que ya estaba. Aplicamos nuestra imaginación y nuestro criterio. Nuestras ideas parten de un tema, de una afirmación, de una vivencia, pero no nos quedamos ahí. Todos somos creativos. Para esto están ahí cien mil millones de neuronas. Ya nos lo dicen Miguel Jiménez y Álvaro Huidobro: “Cuando definimos el ser humano como ser racional convertimos en esta definición el adjetivo especificativo ‘racional’ en el elemento clave.

“Podemos definir el pensamiento como ‘flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas a metas, iniciado por un problema o tarea y encaminado hacia una conclusión’. En el pensamiento intuitivo y el imaginativo la fantasía y la memoria se utilizan para generar planes”.

O sea que esto es crear, como concluye Paul Torrence, y esto es lo que hacemos constantemente: “A partir de las datos preexistentes: los invertimos, los asociamos con ideas nuevas o distintas, redistribuimos y vinculamos otros conceptos preexistentes. Usamos expresiones diferentes. Combinamos con elementos insólitos. Reaccionamos ante un pensamiento estéticamente o emocionalmente atrayente, o usamos fórmulas o códigos intercambiables...”

Explica Francisco Rubia que “el hipocampo es la estructura que es capaz de convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo que se almacenaría en diferentes regiones de la corteza cerebral de acuerdo con la modalidad correspondiente”.

Y a continuación tomamos esta consecuencia que saca Howard Eichenbaum: “El hipocampo tiene un papel fundamental en nuestra capacidad para recordar un conjunto de experiencias distintas, para relacionarlas entre si en su organización más amplia que luego sirve para hallar soluciones a problemas nuevos”.

¡El propio Pascal dijo: “Casi nunca pensamos en el presente y cuando lo hacemos es para ver como ilumina nuestros planes de futuro”!.

Y Antonio Damasio, “el presente prácticamente no existe, consumidos como estamos por emplear el pasado para planificar lo que sea que venga después, a un momento de distancia o en lejano futuro”.